Pernikahan

Waktu sedemikian cepat mengitari tahun demi tahun. Sepuluh kali perputaran bumi terhadap matahari: usia perkenalan kita. Sepuluh tahun lalu, pertama kalinya engkau mengenal sebuah nama baru dan sesosok tubuh dalam hidupmu: aku. Begitu pula denganku, barangkali itu pertama kalinya engkau menjadi bagian dari nama-nama yang bertengger dalam kapasitas otakku, dan semenjak itulah namamu mencuri bagian paling besar di dalamnya.

Ketika kini engkau dengan gaun indahmu, tatarias yang membuat engkau serupa malaikat, atau senyum yang lebih cerah dari matahari pagi di Florida, adakah engkau mengingat betapa tidak berkesannya pertemauan-pertemuan kita? Tapi masih kuingat betul lekuk pipimu, ceria wajahmu pada masa-masa itu. Tiada yang berubah. Engkau masih menjadi malaikat yang memberi keceriaan buat dunia-dunia hampa dan sepi.

“Esok hari aku nikah, kau datanglah ke acara pemberkatan nikahku,” ujarnya di telefon padaku kemarin sore.

“Di gereja biru itu?” Tanyaku.

“Iya, datanglah, rekan-rekan kita yang lain juga datang. Mungkin ini kali terakhir kita bertemu, datanglah.”

“Jadi, kau dan suamimu berencana menetap di Budapest untuk selamanya?”

“Itu janjiku padanya..”

“Baik. Esok aku datang. Janji.”

Lalu berkecamuk rasa yang tak karuan. Di sini, dalam batinku. Malaikat itu akan menyatukan dirinya dengan dimensi yang tak bisa kujangkau: ikatan perkawinan. Ia dan suaminya akan berbahagia di Budapest. Berkejar-kejaran di kaki bukit kala musim bunga tumbuh. Mengayuh sampan menyusuri sungai-sungai tepi gunung. Ia tetap menjadi malaikat; dan ia layak menyirami dirinya dengan sinar kebahagiaan.

Untuk kesekian kalinya rasa kehilangan akan membubungi langit di atas rumahku. Hujan tak akan lagi memberi magis bagi perjalananku, karena hanya lewat rintik hujan aku merasakan keteduhan hatinya. Namun teduh hatinya tidak sirna, hanya tak bisa kuraba lagi dengan tangan-tangan rapuhku; yang semakin lama makin kehilangan intuisi untuk merasakan rona-rona baru dalam hidup.

***

Hari ini ia menikah. Akan banyak tangkai demi tangkai bunga yang semerbak dan menawan. Gaun putih, beradu dengan confetti yang terserak acak di lantai gereja. Lukisan-lukisan wajah Paulus, Petrus, Yesus, Maria dan orang suci lainnya akan tersenyum. Mereka berbahagia untuknya, malaikat bersayap pelangi. Tak bisa kubayangkan betapa semua mata yang memandangnya takjub dan juga turut berbahagia. Adakah yang memupuk rasa kehilangan lebih besar daripadaku? Mungkin orangtuanya? Saudara-saudaranya?

Aku berjanji untuk datang ke pernikahannya. Akan kutepati, meskipun harus kuhitamkan jantungku, seluruh tubuhku, agar tiada rasa sedih menjalar manakala mazmur-mazmur perkawinan disenandungkan oleh paduan suara. Aku teringat akan kegigihannya untuk belajar memainkan organ, hampir tiga tahun ia kuajari memainkannya. Lagu demi lagu, hingga kini jemarinya lebih lincah menari di atas tuts-tuts itu; sementara aku kehilangan dayaku atas nada-nada itu, terlebih kerapuhan jemariku yang makin menjadi-jadi.

“Lagu yang indah. Aku akan memainkannya di hari aku menikah. Bolehkah?” Tanyanya kepadaku sekitar dua tahun lalu.

“Kenapa tidak?”

“Tapi itu lagumu. Nada dan lirik seindah itu pasti kau ciptakan untuk sosok yang begitu kau cintai.”

“Mainkanlah. Lagu adalah sebuah lagu. Tak pernah kucipta sebuah lagu atas ikatan emosional,” jawabku.

“Sungguh? Kalau begitu ajarkan aku sekali lagi. Lagu ini begitu indah. Di telinga lalu singgah di hati.”

Tentu aku tak bisa mengatakan padanya, kalau ia yang menjadi jiwa di dalam lelaguanku. Dari sapaan lembutnya padaku mampu kulukis gemerlap rasi bintang Sagitarius. Dari sentuhan lembut tangannya di pundakku, mampu kusuarakan sajak yang menggema sampai pucuk Himalaya. Dan dari derai tawanya, mampu kuciptakan nada yang menggelegar membelah tanah tandus Grand Canyon. Tak pernah sekalipun ia kubiarkan mengetahui bahwa ia yang telah melahirkan surga-surga kecil bernafaskan pagi di hidupku.

***

Kukayuh langkah demi langkah, menuju jalan-jalan yang masih belum kering benar setelah dibasahi hujan subuh tadi. Matahari membumbung, sinarnya seolah membentuk tangga langit: tempat para malaikat dapat turun ke bumi dan bersorak atas kebahagiaannya. Aku dihantui rasa ragu, takut, cemas. Perpisahan menyakitkan tanpa harap berjumpa kelak. Setidaknya, aku bisa mengucapkan salam perpisahan dengan sebuah kado manis untuknya.

“Snowglobe ini, aku mau membelinya,” ujarku kepada pemilik toko pernak-pernik itu.

“Ambillah. Tidak perlu kau bayar. Benda itu sebenarnya tidak kujual.”

“Lalu?”

“Engkau hendak memberikannya kepada seorang yang kau cintai, bukan? Bergegaslah.”

“Tunggu. Engkau peramal atau..”

“Kau masih terlalu muda nak, raut wajahmu, gerakgerikmu, kecemasanmu. Semua dapat kubaca, hidupmu adalah penyesalan, bergegaslah, jangan sisakan lagi ragu dan sesal.”

“Engkau rumit, Pak Tua. Jadi katakan, berapa harga yang harus kubayar untuk snowglobe ini?”

“Bayarlah dengan penghapusan rasa sesalmu. Sekarang, pergilah!”

Pak Tua. Barangkali engkau malaikat. Barangkali engkau Tuhan yang menyamar sebagai manusia. Engkau rumit. Sama sepertiku. Apakah dari diriku terpancar masa mudamu, Pak Tua? Semua akan kulunasi, seperti yang kau katakan.

***

Mereka beramai-ramai mengiringinya seusai pemberkatan, bersama rekan-rekan lama, bermain-main di taman. Dan aku, menghisap batang demi batang rokok di bangku ini, memandang ceria di wajahnya itu. Rasanya letih tubuh ini.

“Kau menepati janjimu,” Terdengar suara di depanku, membangunkan kesadaran yang setengah terlelap karena keletihan. Ternyata malaikat itu yang benar-benar ada di hadapanku. Malaikat yang seringkali singgah di mimpi-mimpiku.

“Karena memang aku sudah berjanji untuk datang,” jawabku.

“Bagaimana? Apa kau dengar lagumu yang kumainkan tadi?”

“Oh, ya. Indah. Orang-orang itu nampak menyukainya,” jawabku, kali ini berbohong.

“Syukurlah. Wajahmu letih. Rokok itu, bukankah beberapa taun lalu kau telah berhenti?”

“Ah, sudah lima bulan aku merokok lagi.” Kumatikan rokok itu, karena aku tak ingin mengotori gaunnya dengan asap-asap ini.

“Suamiku juga merokok, tapi ia berjanji berhenti setelah ini.”

“Ah iya, aku lupa kalian sudah sah suami isteri, baguslah. Ini.” Aku menyodorkan bingkisan kado berisi snowglobe tadi.

“Ini?”

“Hadiah perpisahan.. Budapest?”

“Ya.”

“Bisa kirimkan aku sebotol anggur dari sana?”

“Anggur?”

“Ya, anggaplah itu kado perpisahan darimu. Kalau tidak merepotkan.”

“Baiklah. Ada lagi yang mau kaubicarakan?”

“Satu saja.”

“Apa?”

“Namaku.. Dulu kau pernah bilang namaku rumit, masih kau ingat?”

“Gademore Luis Ferliando..”

“Hahaha. Kau masih mengingatnya. Terimakasih. Sekarang pergilah.”

Lalu ia memelukku. Erat. Seolah kami benarbenar akan berpisah selamanya. Tapi barangkali kelak di alam sanapun kami tidak bisa bertemu.

“Tubuhmu dingin, kau sakit?” Ia bertanya padaku.

“Tidak.. Aku hanya sedikit letih.. Sedikit.”

“Terimakasih untuk lagumu. Seandainya kau tadi mendengarnya..”

“Hehe.. Jadi kau tahu aku berbohong?”

“Ya.. Aku menunggumu untuk datang pada pemberkatan di gereja tadi.. Tapi kau tidak kunjung datang..”

“Maafkan aku.. Kukira tidak ada pentingnya kau tunggu aku..”

“Bodoh.. Hehehe.” Kali ini malaikat di hadapanku tertawa sambil meneteskan airmata. Lalu ia mengatakan sesuatu, barangkali sebagai penutup.

“Kalau kelak kita mati, lalu bereinkarnasi sebagai manusia lagi, aku harap kita bisa menikah. Lalu menciptakan banyak lagu-lagu indah bersama.”

Ia menutup ucapannya itu dengan senyum, lambaian tangan. Lalu berlari ke arah suaminya. Malaikat itu akan berbahagia. Bukan denganku. Sementara tubuh ini tak lagi sanggup menahan letih dan rasa perih. Kemejaku segera berlumur darah. Barangkali aku tak perlu menceritakan padanya bahwa keterlambatanku bukanlah keinginanku.

[Namun tusukan pisau dari pencuri itu yang melambatkanku. Ya, beberapa ratus meter sebelum gereja ini aku bergumul dengan pencuri ketika seorang ibu tua hendak dirampok. Perutku ini jadi korban.]

Aku tahu aku sekarat. Aku semestinya berbaring di ranjang dan tak boleh membuat diriku letih lagi. Rumah sakit bisasaja menyelamatkanku, tapi aku berjanji padanya untuk datang, sekalipun harus mati terlebih dahulu. Segala ironi ini, menjelang kematianku aku memahami maknanya. Usiaku tak lama lagi, meskipun aku meronta dalam letih dan tangis ini, takdirku bukanlah di dunia kali ini. Mungkin kelak Tuhan berbaik hati, menciptakan kehidupan pertama di planet Saturnus, lalu jiwaku dan jiwanya bereinkarnasi menjadi dua bayang kehidupan pertama yang menghuni planet itu.

***

Telah kuciptakan akhir. Telah kusudahi jagat. Apa yang diciptakan dari ketiadaan akan berakhir sebagai ketiadaan. Seberapa luas samuderamu? Biar aku menjadi langit biru dan memberimu warna bias.

-2013

*dedicated to Gai Yuki from Chojin Sentai Jetman

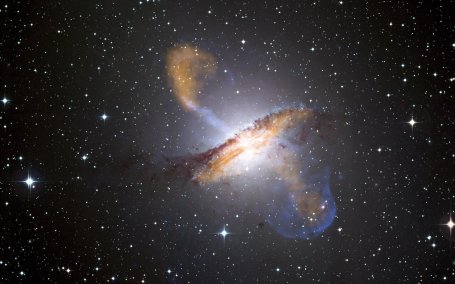

VENUS

Alam semesta ada di kamarnya. Langit-langit kamarnya tersusun dari milyaran galaksi. Tembok kamarnya menceritakan kisah terbentuknya jagad raya. Lantai kamarnya terang, binarnya mengalahkan bintang-supernova yang paling berkilau.

Bondan masih terpana dengan keindahan kamarnya. Ia tidak mendengar teriakan keras ibunya. Kamarnya ia kunci rapat. Ia tengah menjelajahi kosmos yang pada akhirnya ia temukan. Ibunya masih berteriak.

“Bondan cepat keluar!! kita kebakaran!! Bondan, buka pintunya!!

Berkali-kali pintu kamarnya coba didobrak. Namun, percuma. Pintu itu dibuat sedemikian rumit oleh Bondan, sampai tak ada yang bisa membuka selain dirinya. Panas api ataupun teriakan, jeritan warga yang panik tak mampu memecah konsentrasi Bondan. Ia tengah trance! Menikmati petualangan semestanya.

Ia memulai perjalanannya ke bulan, bertemu dengan seorang penyihir dan kelinci.

“Jadi kau penyihir yang membuat bayangan kelinci di bulan?”

“Ya, betul. Kau?”

“Aku Bondan. Aku tengah menjelajahi semesta. Aku ingin membuktikan bahwa di bulan benar-benar ada kelinci.”

“Aku hanya membuat bayangan. Kelinci ini telah ada jauh sebelum aku. Ia tidak punya nama, ia lebih dulu ada dari kita. Tapi aku rasa ia tidak keberatan dinamai kelinci.”

Bondan tidak puas dengan jawaban penyihir yang bertele-tele. Ia akhirnya percaya di bulan tidak ada kelinci, hanya ada penyihir gila yang tak mau mengakui keberadaan kelinci di bulan. Ia melanjutkan perjalanan, meloncat jauh ke Pluto. Planet yang dibuang dari tatanan planet yang mengorbit matahari. Di Pluto ia bertemu dengan seorang bocah laki-laki berbaju abu-abu, tanpa celana.

“Kemana celanamu?”

“Aku memang tak pakai celana, Tuan.”

“Tapi nanti kau sakit. Mau kupinjamkan celana? Kebetulan aku bawa celana yang kupakai dulu saat bocah.”

“Boleh, Tuan. Tapi warna apa?”

“Cokelat.”

“Maaf, Tuan. Aku tak jadi pakai celana.”

“Hah?”

“Iya, warna cokelat tak cocok dengan baju abu-abuku ini. Ini bajuku, untuk Tuan saja. Siapa tahu baju abu-abuku dan celana cokelat itu cocok buat Tuan.” Tukas bocah laki-laki itu sambil memberikan bajunya pada Bondan.

Bondan terperangah sekaligus kecewa karena kebaikan hatinya bahkan ditolak bocah penghuni Pluto. Barangkali bocah itu mendendam pada penduduk Bumi yang seenaknya mencoret pluto dari tata surya.

Bondan kecewa karena ternyata penghuni alam semesta tak sebagus yang ia duga. Lalu ia ragu apakah petualangan semestanya harus dilanjutkan. Tapi Bondan percaya bahwa kalau pada percobaan ketiganya ia tetap gagal mendapati kondisi yang ideal, maka ia akan menyerah. Tujuan terakhirnya ia tentukan, yakni Jupiter. Planet terbesar di tatasurya.

Ia melangkah di ruang hampa dengan kecepatan mahatinggi menuju Jupiter. Tapi, tiba-tiba di tengah perjalanan Bondan menabrak sesuatu.

Meteorit? Bukan. Asteroid? Bukan. Pesawat antariksa? Bukan. Ia menabrak sesosok manusia. Yang tanpa wajah, dengan tubuh manequin. Namun suara nafasnya terdengar, tersengal, penuh ketakutan.

Bondan menyadari bahwa sosok itu mungkin penghuni sebuah planet. Bondan bertanya tempat asal sosok itu, tapi tak dijawab. Bertanya kenapa ia tersengal, tapi tak dijawab. Akhirnya Bondan berkesimpulan kalau sosok ini mampu bernapas, tapi tak mampu menyuarakan apapun. Seperti sesuatu yang hidup namun tak hidup.

Sosok itu menunjuk arah matahari, lalu dengan jari di tangan kirinya ia membuat huruf V. Lima? Bukan. Dua? Nampaknya betul. Bondan berasumsi kalau sosok ini berasal dari planet nomor dua dari matahari, alias Venus.

Bondan dan sosok itu meluncur ke Venus. Di Venus, ia mendapati seekor monster. Makhluk mengerikan dengan tinggi dua setengah kali gunung Everest, dengan lima tanduk dengan wajah bengis namun tanpa sayap.

Bondan akhirnya memahami bahwa Venus tengah diinvasi oleh makhluk mengerikan ini, dan sosok tadi meminta pertolongan Bondan untuk menyelamatkan Venus. Bondan dengan segala ilmunya bersiap menumpas monster itu.

“Wahai monster jahat, tiranimu pada planet Venus tak bisa dimaafkan. Kau telah membuat temanku ketakutan. Laknat kau!!”

“Groueeewaaaa. Groueeeewaaa!!”

“Kini kau harus menemui ajamu di tanganku. Akhirnya aku mampu menemukan arti di perjalanan semestaku ini. Bahwa aku harus menyelamatkan kosmos dari kekacauan yang disebabkan makhluk sepertimu. Matilah kauu!!”

Bondan bertempur hebat dengan monster itu. Niczahar nama monster itu, tertulis di dada monster mengerikan itu. Pertempuran berlangsung selama lima puluh lima jam. Bondan kehiangan tangan kanannya, sementara monster itu berhasil dibutakan serta kehilangan seluruh taring dan tanduknya.

Bondan merasa menjadi pemenang, karena tanpa taring-taringnya, monster itu hanyalah seonggok sampah raksasa.

“Aku menang atasmu Niczahar! Lihat, kau tak lebih dari seonggok daging yang hidup tapi tak punya daya. Ini peringatan bagimu. Nyawamu kuampuni, namun bila kauulangi akan kubinasakan kau! Pergi dari planet ini, kabarkan berita ini ke teman-teman monstermu! Sang Penyelamat Semesta telah datang!”

“Grooouewaaaaeer…”

“Apa kau tak mau beranjak juga?! Mau kau kubinasakan sekarang?!”

Tak berapa lama Bondan tersadar, Niczahar tak memiliki sayap, sehingga tak bisa meninggalkan Venus. Kemudian dari jauh berdatangan ratusan Niczahar kecil, makhluk yang serupaa dengannya, namun ukuran tubuhnya hanya 1/500 Niczahar.

Mereka menjilati tubuh Niczahar yang terluka. Mereka menangis dan berteriak “Groueaaar..” ke arah Bondan. Bondan kaget, karena ia kira Niczahar hanya monster bengis yang berusaha menguasai Venus; namun ternyata ia adalah induk dari monster-monster kecil ini.

Sebelum Bondan menyadari semuanya, Niczahar akhirnya mati. Kemudian ikut mati juga anak-anaknya itu. Maka matilah makhluk yang menurut asumsi Bondan tengah menginvasi Venus.

Bondan mencari sosok manequin yang mengajaknya tadi ke Venus. Ia ingin mengetahui alasan kenapa Niczahar ada di Venus. Bondan mencari ke sekujur Bimasakti, namun tak jua menemukannya.

Ia kemudian menjelajah ke seluruh galaksi, ke pelosok semesta untuk mencari sosok itu. Hasilnya nihil. Kekesalannya memuncak, ia berteriak.

“Hai engkau, sosok nihil yang membisu, tunjukan dirimu! Jelaskan padaku apa yang kau inginkan! Kalau kau tak muncul dalam tiga hari, akan kuhancurkan seluruh jagad raya, seluruh kosmos, kau akan musnah selamanya! Kalau tak mau kulakukan itu, tunjukan dirimu!”

Tiga hari Bondan menunggu. Sosok nihil itu tak jua muncul. Bondan marah besar, ia merasa dipermainkan. Lalu, sumpahnya itu akan segera ia tunaikan. Ia akan menghancurkan seluruh jagad raya, seluruh kosmos untuk menghukum sosok nihil itu.

“Kau kira aku bermain-main, hah! Akan kulenyapkan ini semua, agar kau mampus bersama seluruh jagad raya ini!”

Bondan mengeluarkan batu safir dari kantung jaketnya. Batu itu kemudian memecah jadi milyaran, bahkan triliunan serpih dan menyebar ke seluruh penjuru jagad. Serpihan safir itu kemudian menjadi bintang penghancur, menyedot semua galaksi dan planet di dalamnya.

Ledakan, kehancuran terjadi di penjuru semesta selama tiga juta tahun berikutnya. Setelah jagad raya musnah, Bondan tertawa puas; bahwa ia telah berhasil menghukum si sosok nihil.

“Mampus kau! Telah kuhancurkan engkau beserta segalanya. Aku menang. Aku menang. Hahahahaha.”

Tiba-tiba sosok nihil yang membisu itu muncul di belakang Bondan, menepuk bahunya. Bondan tersentak bukan main, karena ia yakin betul telah memusnahkan segala isi kosmos.

“Kau…. bukankah seharusnya sudah musnah?!”

“Aku? Musnah? Bagaimana bisa?”

“Tunggu… kenapa kau sekarang punya wajah dan bisa bersuara.. Siapa kau?”

“Bukankah daridulu aku sudah berwajah?”

“Tidak. Tidak! Tidak! Dulu kau bisu, kosong. Dan kau pinta aku untuk musnahkah monster yang menginvasi planetmu.. Venus.”

“Aku? Rasanya tak pernah kupinta itu. Maksudmu Niczahar? Ia sahabatku. Ia memang penghuni Venus sejak awal. Kau membunuhnya?”

“Tidak, tidak. Kau yang pinta aku untuk membunuh monster itu.”

“Kau yakin aku memintamu? Katamu aku bisu, bagaimana aku memberitahumu untuk membunuhnya?”

“Tapi kau tersengal-sengal, dan seperti takut. Bukankah gara-gara monster itu??”

“Iya, aku tersengal. Tapi bukan karena monster itu. Lalu kenapa lantas kau membunuhnya dan memunsahkan kosmos ini?”

“Itu gara-gara kau! Semua salahmu! Kalau kau bisa jelaskan semuanya dari awal, tak akan begini!”

“Berhentilah menyalahkanku. Semua ini kehendakmu. Baiklah, akan kuberi tahu, Aku adalah Zakia.”

“Zakia siapa? Kenapa kau tidak musnah?!”

“Aku adalah bintang yang kau ciptakan dari cahaya BaratLaut. Aku adalah nama yang kau berikan sebelum semua. Aku adalah kewarasan yang kau sembunyikan di rasi-rasi bintang. Akulah yang tersisa ketika nanti api membakarmu dan kamarmu. Kembalilah. Kembalilah!”

Bondan kemudian lepas dari trancenya. Ia kembali ke dalam kamar kotornya yang penuh majalah dan dvd porno itu. Ia melihat api telah mengepungnya, kecuali area jendela. Kemudia Bondan menerobos, memecahkan kaca jendela dan melompat.

Ia kembali mendapati dirinya terapung di ruang hampa. Kali ini tepat di depan matanya Venus. Ia tersenyum kepada Venus. Ia lambaikan tangannya, lalu menyerahkan diri seutuhnya pada gravitasi yang menariknya dari lantai 27 apartemennya.

2014

Layulah, Bungaku.

Punggungku telah menyatu dengan tembok-tembok pucat yang sedemikian lama kurebahi. Entah berapa ratus purnama sudah berlalu. Entah sejauh apa cemar udara membuat langit makin kelabu.

Bukannya aku tidak rindu. Tentang dongeng-dongeng kereta api saat senjakala, yang membawaku pulang dalam buritan kenduri. Atau pertemuan ayah dan anak, saat malam meniup-niup sengaunya. Bahkan setiap perjumpaan kita yang kau tutup dengan prematur.

Tapi aku telah melupakan sebagian dari wajah, keindahan yang menggelora sepanjang hari kemarin. Kalau kau tanya aku sekali lagi: seberapa aku rindu hangat udara kamar dan aroma bunga krisan di kamarmu, maka jawabannya takkan kautemukan di mataku, Kasih.

***

Belasan tahun lalu aku pernah berdiri di atas bukit kecil, dengan sepatu kets abu-abu, celana jeans lusuh, dan jaket berwarna biru. Lalu ia menertawaiku.

“Angin di sini akan membuatmu masuk angin. Pakailah kausmu.”

Ia tahu betul aku tak pernah mengenakan kaus di dalam jaket. Sedemikian sering, bahkan di tiap perjumpaan ia selalu mengatakan hal itu kepadaku. Dan aku hanya tersenyum, tanpa maksud mengiyakan atau menolak.

Sejujurnya aku tak punya nama, lalu ia menamaiku Kirin. Ia juga tak punya nama, lalu aku menamainya Aize. Tak tahu betul apakah nama yang kami masing-masing berikan memiliki arti dan harapan. Dan Aize adalah satu dari dua nama yang masih bisa kuingat hingga detik ini. Satunya lagi, Pierka, pengacaraku.

“Esok engkau boleh bebas, Dairen. Berterimakasihlah pada Ophelia,” ujar seorang opsir di luar jerujiku.

Dairen. Kurasa ia tengah memanggilku dengan nama yang pernah kumiliki dalam kartu pendudukku. Meskipun tak pernah kuakui nama itu. Ophelia, nama kecil Pierka, kurasa ia juga tak menyukai nama itu.

Lalu sedikit kenangan berpendar di otakku. Rasanya 13 tahun tidak selama itu. Sekalipun mendekam dalam dunia gelap yang tak pernah kumau. Sekalipun langit di dalam sini tidak sebening langit di luar sana. Berarti usiaku sudah 36 tahun.

***

“Tolong, hentikan! Aku masih harus hidup lebih lama. Tolong!!”

“Iblis! Kau bunuh anak kesayanganku! Kau Iblis jahanam!”

“Hukuman penjara seumur hidup!”

“Yang harus kau takutkan bukan kematian, tapi kehilangan segala kenangan yang kau miliki di luar sana!”

“Aku bersumpah untuk membebaskanmu secepatnya! Aku mencintaimu!”

“….”

***

Tak sekalipun keluargaku mengunjungiku. Mereka merasa aku telah dicuciotak menjadi seorang psikopat. Mereka merasa malu anak yang telah dibesarkan puluhan tahun, kehilangan akal sehat dan nuraninya. Aku tak merasa sakit atau mendendam. Maka saat itu kuputuskan untuk menghapus mereka, yang melahirkanku yang merawatku.

Tak lagi kumiliki keluarga. Seandainya mau, akan kuanggap nyamuk-nyamuk yang belasan tahun silih berganti menghisap darahku ini sebagai keluargaku. Setidaknya mereka tidak jijik dan menghindari darah milikku yang katanya najis ini.

Pierka, ia berjuang sekian belas tahun untukku, tak mungkin aku lupa padanya. Wajahnya pun kuingat betul meski kadangkali potongan rambutnya membuatku lupa. Ia pernah jatuh cinta padaku, mungkin hingga saat ini.

Ia seniorku di kampus. Ketika aku dipenjara, ia baru saja diwisuda. Mulai detik itu ia mati-matian membela kasusku. Entah apakah pengalamannya sudah cukup atau tidak. Tapi aku menghargainya. Kuharap suatu hari ia menemukan suami yang baik. Kuharap ia tidak menantikanku keluar dari tempat ini.

Dan laki-laki itu. Si biadab yang kubunuh tigabelas tahun lalu. Aku tidak terima dibilang gila karena membunuh seorang biadab seperti itu. Aku adalah malaikat yang menghunus pedang ke leher iblis. Penjara ini hanyalah saksi bisu. Jerat-jerat ini mungkin ketidakadilan, atau mungkin setiap pembunuhan dianggap sama dengan tindak subversif terhadap hukum? Sekalipun yang dibunuh adalah iblis berwujud manusia? Entahlah.

Ia, si manusia terkutuk itu, mati setelah kuhunus berulang kali. Tanganku mendendam, darahku mengepul cepat ke penjuru tubuh. Aku sudah tidak mampu mengingat lagi namanya, wajahnya atau kesalahannya. Namun, hanya kebencian yang teramat besar yang bisa membuatku murka. Ah, bagaimanapun ia adalah seorang biadab yang cepat atau lambat akan mati; meski bukan aku yang melakukannya.

“Hahahahaha Aize! Tubuhnya ranum bagai anggur surga! Tubuhnya sebening safir! Lekuk tubuhnya adalah surga di atas bumi! Kucumbui ia sampai ia menjeritkan namamu! meraung meminta pertolonganmu. Tapi kau tak datang! Dan wanita yang kau sayangi itu telah kunodai! Yang selanjutnya kaucintai hanyalah seonggok tubuh tanpa kesucian dan penuh najisku! Hahahahaha!”

Aku tak peduli apakah neraka akan menjadi rumahku nanti ketika aku mati. Yang aku tahu, bahwa bara api neraka tak semengerikan murkaku. Aku membantainya tanpa ampun. Mencabik tubuh terkutuknya itu sampai ratusan, mungkin ribuan bagian. Tak mungkin ada yang mengenalinya lagi. Tapi murkaku tak seberapa kulampiaskan. Kalau bisa mengejarnya ke alam sana, akan kubunuh ia jutaan kali di sana.

Lalu aku tak tahu apa-apa lagi. Ada yang bilang keluarga si biadab itu kayaraya, memiliki perusahaan tambang. Tapi aku tak peduli. Murkaku akan bertahan sedemikian lama. Persetan hukuman seberat apapun yang menantiku.

Sungguh, ini semua karena aku mencintai Aize. Tak mungkin ada laki-laki yang memiliki rasa cinta sebesarku padanya. Aku mulai gila semenjak mencintainya. Yang berarti di hidupku hanya dirinya.

“Kenapa kau selalu ada di dekatku? Aku sedang tidak butuh siapa-siapa!”

“Aku juga tak butuh siapa-siapa. Kita berdua adalah ketiadaan, Aize.”

“Lalu?”

“Aku ingin menjadi ketiadaan yang sempurna. Mungkin kau, keelokanmu, sesuatu yang berasal bukan dari ketiadaan.”

Setiap malam aku menyusun kenangan. Semua pertemuan tak berarti, segala dialog tanpa proyeksi. Aku tak membiarkan kegilaan mati membunuh ruanghampaku dengan Aize. Apabila udara kebebasan di luar dapat kureguh sekali lagi, akan kubuat konstruksi megah bernama nirwana, bersama Aize.

***

Hujan. Petir. Gemuruh. Sudah sedemikian lama tak kunikmati hujan dari dalam penjara. Berita bahagia yang disampaikan sipir tigapuluh menit lalu membawa keharuan yang sudah lama tak singgah. Aku akan bebas, Pierka datang menghampiriku.

“Dairen, kau akan bebas lima hari lagi!”

“Sungguh??”

“Yeah. Perjuanganku selama tiga belas tahun tidak sia-sia. Dairen, kau akan bebas!”

“Tapi.. Aku gila, dunia pernah menolakku sekali. Bagaimana harus hidup?”

“Tenanglah, Dairen! Kau bisa tinggal di apartemenku. Aku berjanji akan membuatmu diterima di masyarakat lagi!”

Binar mata Pierka, bukan, Ophelia tak pernah secemerlang itu. Aku tahu ia mencintaiku. Aku tak mau merusak kebahagiannya dengan mencantumkan nama Aize dalam ledakan kebahagiaanku. Paling tidak, kebebasanku tinggal menunggu waktu. Persetan dengan apapun. Aize, semoga kau masih menungguku.

Aku merasa dihidupkan sekali lagi dari kematian. Opsir dan sipir-sipir terkejut melihat perubahan sikapku. Siapa juga yang tidak bahagia setelah segala ketidakadilan yang menimpaku. Sejauh ini aku sudah memaafkan si biadab itu. Murkaku sudah berakhir. Bukan berarti aku mengampuninya; tapi ia sudah musnah, dan aku telah menang. Satu-satunya hal yang bisa menguatkanku sejauh ini hanyalah Aize. Aku bisa melupakan semua kepahitan.

Empat hari telah berlalu. Aku memotong rambutku, kumisku dan janggut. Membuang monster yang bersemayam dalam diriku. Aku akan menjadi manusia seutuhnya. Dunia akan memandangku lagi. Sel penjara ini akan menjadi rumah yang kukenang. Bukan kepahitannya, tapi perjuanganku untuk bertahan hidup dari segala siksa dunia.

Mimpi indah dan mimpi buruk, semua kekacauan itu akan kusimpan. Hahahahaha. Aku melampaui penderitaan: abadi. Ophelia datang lagi, menyemangatiku.

“Dairen, lihat, aku membelikan kemeja, jeans dan jaket kesukaanmu dulu.”

“Terimakasih, Pie…. Ophelia.”

“Kemenangan ini berkat buat kita. Aku bersyukur, tidak surut berjuang selama ini. Besok hari kemenanganmu, sambutlah dengan istimewa!”

“Baik!”

***

Malam terakhir di sel ini takakan kuhabiskan dengan tidur. Aku ingin merenung dan membayangkan sekali lagi apa yang kualami tigabelas tahun terakhir. Terjaga dan terjaga, mimpi buruk sudah berakhir. Malam ini akan kukenang.

“Kirin…”

Seseorang memanggilku. Dengan nama panggilan yang sudah sangat lama tak kudengar. Aku kenal suara itu. Apakah ia..

“Aize!”

Benar. Ia benar-benar Aize! Tapi bagaimana mungkin.. Ah, apapun itu aku tak peduli. Apakah ia menerobos gerbang penjagaan, ataukah ada jam tengok istimewa. Bagaimanapun di depanku ini adalah Aize, wanita yang selama ini menguatkanku dalam kesekaratan batinku.

“Aize, wajahmu tak menua. Tetap cantik seperti bunga krisan kesukaanmu. Aku menua.. membusuk di sini.”

“Kirin, lekuk lelah di wajahmu. Apakah kau menderita di sini?”

“Tidak. Tidak, Aize. Ini adalah tanda kesungguhan yang menguatkanku. Selama ini aku berjuang hidup untukmu!”

“Terimakasih, Kirin. Aku ingat akan obsesimu. Menjadi ketiadaan yang sempurna bersamaku.”

“Ya, ketiadaan yang sempurna..”

“Aku telah menjadi ketiadaan sempurna, Kirin. Sesempurna yang kau mau. Bagaimana denganmu?”

“Aku masih jauh dari sempurna. Ketiadaan sempurnaku hanyalah ketika aku bersanding denganmu.”

“Aku menerimamu. Kalau aku adalah alasan supaya engkau menjadi ketiadaan yang sempurna; aku menerimamu seutuhnya.”

“Aize..”

“Kirin.. Penjara ini tak lagi mengekangmu. Pejamkanlah matamu, melangkahlah bersamaku. Kita pergi meninggalkan kegelapan ini..”

Aku memejamkan mataku. Membuka pintu sel, dan memeluk Aize seerat-eratnya. Aku tak mau membuka mataku. Aku lalu menikmati langkah-langkah terakhirku, berjalan lambat bersama Aize, dengan mata terpejam meninggalkan sel penjara ini.

Perlahan-lahan, semakin dalam mataku tertutup, semakin kencang suara-suara yang berpendar di sekitarku. Suara yang meraung sangat keras, ada tangisan yang pecah, penuh kesedihan, kekecewaan. Aku mengenali suara itu: suara Ophelia. Ia menangis meraung-raung dari arah selku. Entah apa yang ia tangisi. Aku terus berjalan bersama Aize, memejamkan mata; menuju ketiadaan yang sempurna.

-Jakarta, 2013

Dodo Pulang Kampung

“Permisi, Mas, tolong angkat kakinya sebentar, ya.”

Sudah ribuan kali kalimat itu keluar dari mulut Dodo selama setahun terakhir. Bosan? Sudah pasti. Tapi apalah arti kebosanan bagi Dodo. Toh, ia yang memilih untuk pergi ke kota tujuh tahun silam karena bosan mengurus kambing di kampungnya. Seperti para pendatang lainnya, mimpi Dodo ada di belantara beton dan aspal-aspal berborok ini. Bukan di kandang pesing dan bukit-bukit hijau itu.

Maka seperti anjuran saudaranya, ketika arus balik Lebaran tujuh tahun lalu, Dodo dengan bangga memijak kakinya di ibukota; meskipun Yani, istrinya, tak setuju dengan keputusan Dodo. Namun, demi Slamet, anak mereka yang masih tiga tahun itu, ada pengorbanan yang harus dipilih Dodo.

Malam itu adalah malam terakhir Dodo bekerja sebelum libur lebaran tiba. Kereta commuter line yang dinaikinya itu sudah sepi penumpang dan hendak merapat ke stasiun terakhir, Bogor. Dodo masih menggenggam erat gagang pelnya, aroma gerbong yang semerbak jeruk adalah hasil karyanya malam ini. Apa yang ia kerjakan sekarang ini bukanlah yang dibayangkan tujuh tahun silam.

Ia bermimpi membuka gerai Soto Kudus di daerah Jakarta Selatan, kemudian menjadi pengusaha kuliner sukses yang diliput media-media ternama. Sial, warung tenda kecil-kecilan yang dibuka bersama saudaranya itu hangus terbakar, padahal baru lima bulan. Semuanya pada kembali ke kampung, kecuali Dodo. Dodo bertahan di Jakarta, menjalani segala jenis pekerjaan; kuli, sopir angkot, badut pesta, hingga terakhir bekerja sebagai petugas kebersihan di kereta.

“Do, kemari,” panggil kepala bagiannya yang telah menunggu di stasiun Jakarta Kota.

“Ada apa ya, Pak?”

“Ini, THR buatmu.”

Dodo gemetar menerima amplop coklat itu. Ini pertama kalinya ia menerima THR. Matanya berkaca-kaca, membuat teman-teman sejawatnya keheranan. Dodo seperti seorang bocah yang mendapat kado natal dari Sinterklas.

“Seneng amat, Do?” Canda kawan-kawannya.

“Saya bisa pulang, dengan THR ini saya bisa pulang ke kampung dan bertemu anak saya lagi..”

Dodo memang tak pernah pulang selama tujuh tahun terakhir ini. Beberapa kali Yani dan Slamet ingin mengunjungi Dodo di Jakarta, tapi selalu dilarang Dodo. Ia tak mau Yani dan Slamet menjumpai dirinya yang tengah luntang-lantung di belantara Jakarta.

Selalu saja Dodo berjanji ia yang akan pulang ke kampung ketika waktunya tepat. Merayakan lagi lebaran di sana bersama sanak saudara, meskipun Dodo tak merayakan Lebaran seperti istrinya. Memang, ia tak merayakan Lebaran secara imaniah, namun secara kemanusiaan-persaudaraan, Lebaran teramat bermakna buat Dodo.

***

“Assalamualaikan, Yani. Ini Dodo.”

“Walaikumssalam, Kang. Ada apa telfon malam gini?”

“Akang besok pulang ke kampung, Yan.. Akang mau ketemu kamu dan Slamet.. ”

“…..”

“Yani, kamu teh, tidak usah menangis. Tenang saja, kali ini akang sungguh pulang. Dan mungkin tak akan kembali ke Jakarta lagi. Saya mau kita hidup bertiga dengan tenang di kampung..”

“Setelah tujuh tahun?”

“Ya, saya sudah selesai dengan kota ini. Saya akan tinggal di kampung bersama kamu dan Slamet saja…”

Di dalam telefon genggam masing-masing, isak tangis itu pecah. Yani sedemikian lama menanti Dodo. Dan, Dodo sudah tak tahan lagi dengan perjuangannya di kota ini. Ia menyesal telah begitu takabur mengabaikan cintakasih yang begitu kuat dipupul istrinya dan sanaksaudaranya di kampung sana.

Di Jakarta ia hanya menemui kebencian, amarah, keegoisan, hanya api yang ia jumpai. Barangkali perpisahan tujuh tahun ini adalah cara dari Ilahi untuk menyadarkan Dodo keberartian harta yang sesungguhnya: keluarga.

***

Dodo sebenarnya ingin sekali naik kereta dari stasiun Gambir. Duduk nyaman selama 6 jam menuju kampungnya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, karena gaji dan THRnya baru turun kemarin ia terpaksa mengurungkan niatnya itu. Mau tak mau ia harus naik bus, moda transportasi yang selalu membuatnya mual.

Duduklah ia dengan nyaman di bus, di kanan belakang, samping jendela. Terminal Senen begitu ramainya dari luar jendela itu. Manusia berbondong-bondong dengan tas-tas besar dan oleh-oleh untuk sanak saudara. Dodo hanya membawa sebuah tas kecil, berisi sisa uang THR yang setengahnya sudah dipakai untuk bayar utangnya. Ia tak punya apa-apa untuk dibawa pulang selain kekecewaannya pada Jakarta.

Langit setengah mendung, awan biru-putih masih beradu dengan gelap yang mulai meminta ruang di atas sana. Mudah-mudahan tidak hujan dan tidak muntah, begitu dalam benak Dodo. Dan seorang ibu tua duduk di kursi sebelahnya.

“Boleh saya duduk sini, Nak?”

“Silahkan, Bu. Silahkan..”

Ia kurang lebih sepantaran ibu Dodo, semisal masih hidup. Dodo teringat ketika kecil di tiap Lebaran, ibunya seringkali membuat ketupat dan sayurmayurnya, padahal mereka sekeluarga tak merayakan. Bahkan rumah mereka terbuka bagi tetangga yang ingin berkunjung dan selalu ramai.

“Kenapa Bunda selalu bikin ketupat? Kita kan tidak Lebaran?”

“Do, kamu suka makan ketupat buatan Bunda?”

“Iya, Bunda. Ketupatan buatan Bunda enak..”

“Kamu setiap hari bisa makan ayam dan daging tapi tetangga-tetanggamu tidak. Bunda ingin kebahagian ini bisa kita bagikan. Ya, lewat ketupat dan kawan-kawannya ini.”

Keluarga Dodo memang yang paling makmur dibandingkan tetangga-tetangganya. Masa kecilnya membahagiakan, dan ia selalu diajarkan oleh Bundanya untuk bergaul dengan siapa saja. Pernah suatu waktu ia ikut takbir keliling. Sekat-sekat yang menghalangi keutuhan bagi rasa kemanusiaan tak pernah ada buat Dodo. Sampai suatu waktu rumahnya dirampok, lalu ayah, ibu dan adiknya jadi korban. Terjadi rebutan warisan dan Dodo terabaikan. Itulah pertama kali hidupnya terasa retak, saat berusia 14 tahun.

“Ibu ingin pulang kampung juga?” Tanya Dodo.

“Iya, Nak. Saya mau kunjungi anak cucu saya di kampung..”

Gerimis pertama turun perlahan, membasahi jendela. Bus masih melaju di jalan Pramuka menuju flyover Rawamangun. Dodo teringat saat tahun kedua di Jakarta, ia pernah tinggal di sekitar sini selama tiga bulan dan kabur dari kost karena tak sanggup bayar. Sedikit pilu hatinya mengingat itu.

“Kamu sudah lama di Jakarta, Nak?”

“Sudah tujuh tahun, Bu. Ini pertama kalinya saya pulang.”

“Ada yang menantimu pulang?”

“Seorang istri dan anak, Bu..”

Dodo sedikit menundukkan kepala. Menahan airmata, ia membayangkan wajah Yani dan Slamet yang usianya akan menginjak 10 tahun. Ada dosa teramat besar hinggap di pundak Dodo. Yani yang setia menunggunya itu ia khianati.

Dua tahun lalu Dodo baru saja bercerai. Dengan istri yang ia nikahi di Jakarta, namanya Christine, atau dipanggil Tine. Tine yang menampung Dodo di apartemennya ketika luntang-lantung setelah kabur dari kost. Dodo mendapat kontak Tine dari laman jodoh di sebuah koran. Tine yang berusia 15 tahun lebih tua dari Dodo tak mempermasalahkan perbedaan usia itu. Singkat cerita setelah dua bulan tinggal bersama, Tine mengajak Dodo menikah.

Dodo tak bisa menolak. Ia butuh tempat tinggal, ia butuh makan minum. Meskipun di hati kecilnya, nurani itu berteriak, Yani, Slamet, yang harus ia khianati itu. Pernikahan Dodo dan Yani tak tercatat secara negara. Keluarga Yani juga tak merestui pernikahan itu. Untungnya waktu itu ada lembaga agama yang mau menikahkan keduanya, meskipun berbeda.

Kini, dengan Tine, pernikahan diadakan lumayan megah. Resepsi diadakan di ballroom sebuah hotel ternama. Selama tiga tahun hidup Dodo lumayan terjamin. Sampai ia memergoki Tine tengah selingkuh dengan rekan kantornya. Berakhirklah pernikahan singkat mereka. Dodo tak membawa harta apa-apa, ia menggelandang lagi. Lalu, rasa penyesalan dan rindunya pada Yani muncul kembali.

***

Hujan turun deras dan merata, di sepanjang Jakarta dan Jawa Barat. Bus itu telah mencapai Karawang, tempat yang jadi titik mulai bagi puisi besar Chairil Anwar. Ketika SD dulu Dodo gemar sekali membacakan puisi itu, walaupun tak begitu paham artinya.

“Perjalanan ini rasanya panjang betul, ya, Nak.”

“Iya, Bu. Panjang dan penuh kenangan..”

“Kamu mau kacang, Nak? Ibu lihat kamu cemas, atau malah mual? Kacang ini seperti obat herbal, lho. Bisa bantu menenangkanmu.”

“Terimakasih, Bu,” balas Dodo.

Tujuh butir kacang masuk ke mulutnya. Perlahan tapi pasti, seperti yang dikatkan ibu itu, Dodo mulai merasa tenang. Simbah dosa yang ia tabur di Jakarta tak lagi terasa seperti bara api. Perlahan wujudnya menjadi tetes hujan, basah namun penuh ampun. Kenangan-kenangan itu semestinya dijadikan pelajaran saja, untuk hari-hari cerah yang akan dihabiskan bersama Yani, begitu di kepala Dodo.

Dodo teringat momen kelahiran Slamet. Ia berjanji untuk menyayangi Slamet seperti Ayah Bunda menyayanginya dulu. Mengajari Slamet hal-hal berharga, lalu menyaksikannua tumbuh dewasa. Tentu seperti orang tua lain, Dodo mau Slamet menjadi orang sukses. Beruntungnya dengan kemajuan teknologi, Dodo selalu tahu kabar terbaru Slamet. Saat kelas 1 SD berhasil jadi juara kelas. Saat kelas 2 SD jadi pemenang lomba makan kerupuk 17 Agustus. Saat 3 SD jadi perwakilan sekolah untuk membaca puisi di kantor gubernur. Saat 4 SD jadi juara kelas lagi. Dan kelas 5 SD ini, ia jadi pencetak gol terbanyak di kompetisi sepakbola antardesa.

Dodo senang sekaligus gemas ingin mengajari Slamet bahwa kemenangan bukan satu-satunya cara memeroleh kesuksesan. Tapi, Dodo tak tahu betapa ambisi Slamet untuk jadi yang terbaik adalah karena dirinya juga. Yani selalu menanamkan pada Slamet untuk jadi juara, jadi yang terbaik, dengan begitu ayahnya akan pulang karena bangga pada anaknya. Slamet begitu ingin bertemu Dodo. Walaupun ia seringkali dicaci tak punya bapak oleh temannya. Namun, bagi Slamet, Dodo adalah idolanya. Impiannya terkabul, Dodo kini dalam perjalanan pulang untuk menemuinya.

“Istrimu bagaimana, Nak? Ia sendiri mengurus anakmu selama tujuh tahun?”

“Iya, Bu. Sendiri. Tapi ia wanita yang tangguh.”

Tigabelas tahun silam, Dodo yang anggota grup ketoprak keliling itu, tengah singgah mentas di sebuah kampus besar di Jawa Tengah. Saat itulah, Yani, yang merupakan mahasiswi tingkat akhir fakultas perhotelan berjumpa dengan Dodo. Ia terpana melihat Dodo yang begitu jenaka saat bermain ketoprak. Mereka berkenalan, jatuh cinta, dan menjalin hubungan. Sesederhana itu.

“Kang Dodo..”

“Ya, Yani?”

“Aku punya tebakan, jawab ya?”

“Okay, darling..”

“Barang apa yang lebih berguna setelah pecah?”

“Duh susah, Yani. Kamu teh anak sarjana tata boga, saya cuma lulusan SD..”

“Oh jadi Kang Dodo bawa-bawa status aku. Kenapa sih harus ngerendahin diri terus! Menyebalkan!”

Mereka bertengkar karena hal sesepele itu. Padahal Dodo sudah tahu jawabannya adalah telur, tapi dia ingin menggoda Yani saja; malah Yani yang marah. Begitulah hubungan mereka. Penuh konflik kecil yang di kemudian hari menjadi bahan untuk ditertawakan ulang.

***

Intensitas hujan mulai berkurang. Awan-awan cerah sudah mengintip malu di atas sana. Perjalanan Dodo di bus itu sudah 3/4 jalan, sedikit lagi wajah-wajah yang ia rindukan itu tak hanya lagi imaji. Ia akan mampu membelai rambut Yani, dan mengusap halus ubun-ubun Slamet.

“Wajahmu sudah cerah lagi, Nak.”

“Iya, Bu. Pengharapan saya sudah pulih. Penyesalan saya sudah saya tinggalkan. Tak ada lagi Jakarta dan semua dosanya untuk saya.”

“Kamu sudah memaafkan dirimu?”

“Sudah, Bu. Saya sudah maafkan semuanya, diri saya dan kenangan mengerikan itu. Saya sudah kembali fitrah, seperti Lebaran ini.”

“Syukurlah, Nak. Syukurlah. Oh, ya, kamu terbangun sepanjang jalan, tidak mengantuk?”

“Hehehe sejujurnya mengantuk. Tapi, sebentar lagi sampai, biarlah perjalanan terakhir ini saya nikmati.”

“Tidurlah. Nanti saya bangunkan, Nak. Istirahatlah dengan tenang. Kau pantas mendapatkannya seusai tujuh tahun yang letih ini.”

“Terimakasih, Bu. Telah begitu peduli pada saya sepanjang perjalanan ini.”

“Lelaplah, Nak. Tak ada lagi derita setelah ini. Pejamkanlah matamu.”

Ibu Tua itu mengusap kepala Dodo. Perlahan mata Dodo terpejam. Senyumnya merekah. Ia seperti bayi yang terlelap di dekapan ibunya. Ia suci kembali, ia telah memaafkan dirinya. Semua inderanya yang lelah telah diistirahatkan. Ia tak lagi melihat apa-apa, merasakan apa-apa, membaui apa-apa, dan mendengar apa-apa.

Sementara di dalam bus, jeritan menggelegar. Doa terpanjat begitu bising. Bus itu kehilangan keseimbangan, bergoyang ke kiri ke kanan. Dan pada akhirnya menabrak pembatas jalan lalu terbang bebas menuju dasar jurang. Di antara semua keputusasaan dan rasa takut di dalam sana, Dodo sudah lebih dulu lelap dan bahagia.

***

Hujan sudah terhenti. Awan jingga dan pelangi membumbung tinggi di langit sore itu. Cerah yang puitis. Namun, di dalam rumah itu, airmata Yani jatuh lebih deras dari hujan apapun.

2017

Menertawakan Hidup, Menertawakan IKSI (Bagian Terakhir)

riSeandainya ramalan Suku Maya menjadi nyata, maka lima tahun lalu bumi akan berakhir; dan Desember 2012 menjadi bulan terakhir peradaban manusia. Saya setengah berharap itu terjadi. Setengahnya lagi berharap supaya bisa melihat matahari pagi pertama di tahun 2013.

(gajadi kiamat nih)

Desember adalah bulan yang berat, teramat berat. Saya mengikhlaskan diri untuk kost di dekat kampus, demi mempermudah akses untuk menjalankan HHK. Jadi tak ada lagi gangguan jam pulang kemalaman, dan energi yang tersita karena pulang pergi Jakarta-Depok. Buat saya mungkin itu pengorbanan yang cukup besar. Tapi, tidak. Tak semestinya pengorbanan itu diagung-agungkan dan diromantisasi. Anggap saja saya tengah mencari cara paling efisien untuk menuntaskan ini.

Oh, ya, sebelumnya saya harus menceritakan sebuah pengalaman menarik di akhir November, ketika panitia inti dari angkatan 2010 melakukan “rapat”, “intensive days” atau apalah namanya di Kebun Raya Bogor.

Sebetulnya itu bukan kali pertama saya ke Kebun Raya Bogor, tapi barangkali yang paling berkesan. Kami ber-17 datang ke Kebun Raya dengan berbagai kerumitan pada pikiran masing-masing tentang cara terbaik menuntaskan ini semua.

Turun di stasiun Bogor setelah berangkat dari UI, lalu berjalan kaki dari stasiun menuju pintu masuk Kebun Raya yang ternyata lumayan jauh. Banyak yang kami bahas di sana, dimulai dari IKSI, Petang Kreatif, dan Hari-hari Kekerabatan (HHK). Saya sendiri sudah tidak senaif dulu dan tidak sekeras dulu. Entah mengapa saya mulai merasa ingin memperjuangkan sesuatu demi IKSI dan segala tetek bengeknya.

Satu rahasia yang kami ber-17 simpan selama lima tahun mungkin harus saya ungkap di sini (dan sedikit permohonan maaf bagi teman-teman 2012 yang membaca). Kami dihadapkan pada pilihan yang teramat sulit waktu itu, Petang Kreatif (PK) atau HHK?

Mustahil untuk menjalankan kedua-duanya secara optimal. Bekerja ekstra untuk menggarap PK 2012 berarti mendegradasi energi untuk HHK. HHK Puncak sendiri butuh tenaga ekstra karena masih abu-abu konsep finalnya. Akhirnya dengan berat hati kami sepakat untuk “melepas” Petang Kreatif, menyerahkan beban terbesarnya kepada senior-senior kami, dan kami memfokusikan diri pada pelaksanaan HHK Puncak.

Seusai insentive day itu batin saya tersentil. Loh, ternyata perjuangan ini bersama-sama toh. Saya kira hanya satu dua orang yang ditumbalkan, tapi ternyata kebersamaan itu ada. Seperti lagu High School Musical, “We’re All in This Together”.

Saya tak lagi peduli apakah yang saya lakukan selama ini harus dicap sebagai aksi kepahlawanan menyelamatkan IKSI. Persetan. Saya mau berjuang, untuk teman-teman saya ini, untuk adik-adik saya, dan orang-orang lain yang membantu saya sampai sini dan sampai usai nanti.

***

Desember yang mahaberat itu tiba. Saya punya tanggung jawab akademis yang teramat berat. Saya masih harus menyiapkan 2012 untuk pentas di Petang Kreatif. Saya masih harus mengadakan rapat pleno beberapa kali dan menerima tubian kritik. Go on! I don’t care about pain anymore.

Dan ketika manusia sudah abai pada derita personalnya, niscaya ia akan menikmati momen yang ada. Petang Kreatif berjalan, saya menemani mahasiswa 2012 sampai setengah empat pagi menunggu pengumuman. Benarlah, tak ada gelar juara apapun yang didapat, hanya nominasi poster terbaik. Sedikit sedih karena euforia kemenangan yang saya rasakan tak bisa dirasakan mereka. Tapi, mereka akan kuat, jauh lebih kuat dari kami, saya yakin itu.

Uniknya, beban teramat besar justru saya rasakan di lingkungan akademis, dengan UAS semester lima yang megajahanam.

- UAS Sastra Populer saya kerjakan ngebut dari jam empat pagi sampai sembilan pagi di kamar kosan. Isinya jelas mengarang bebas. Duh.

- UAS Kemahiran Membaca Naskah Klasik, seingat saya sih di kelas. Karena UTS sudah cukup bagus, saya yang tak bisa baca aksara arab ini ya menggantungkan diri ke bisikan-bisikan gaib dari kirikanan depanbelakang. Makasih ya, teman-teman 2011 yang membantu.

- UAS Gender dalam Sastra. Saya membahas Ahmad Dhani dan wanita di dalam lirik lagunya. Tanpa teori, padahal punya banyak fotokopian dan PDF. Dikerjakan sambil sakit di kosan 😦

- UAS Penyuntingan. Saya hampir selalu bolos kuliah ini karena jamnya sering saya pakai untuk mengerjakan tugas.. Untung saja UASnya gampang.. hanya menyunting teks beberapa halaman

- UAS Bahasa Isyarat. Mata kuliah penghiburan di semester ini. Berbeda dengan kawan-kawan yang mengambil matkul ini di tahun berikutnya, saat itu saya cuma latihan praktik bahasa isyarat saja, tanpa teori. UASnya pun hanya membuat percakapan dengan teman memakai bahasa Isyarat.

- UAS Sematik dan Pragmatik. Melalui UAS ini saya gagal atheis karena ternyata Sang Maha muncul dengan Deus ex Machina-nya. Agak panjang sih, tapi saya ceritakan deh. Saya sama sekali tak mengerti mata kuliah ini. Tak ada satupun ilmu yang saya serap. Karena kelasnya berat di Jumat pagi, saya selalu ngantuk. Sering bolos juga. Bahkan menjelang hari pengumpulan UAS (akhir Desember, hari itu bertepatan dengan briefing HHK Puncak ke maba, dua minggu sebelum acara Puncak) saya sama sekali belum mengerjakan. Saya tak bisa, tak mengerti apa yang harus ditulis. Ingin nangis rasanya.Bahkan sudah menyiapkan draft sms permohonan maaf kepada dosen mata kuliah tersebut. Sudah sedemikian menyesal dan dramatis saya tulis dengan janji akan memperbaiki diri saat mengulang di tahun depan. Jujur, minggu itu saya terlalu sibuk menyiapkan HHK dan tetekbengeknya, jadi UAS ini terabaikan. Saya tiba di Teater Daun FIB–tempat briefing–dan tiba-tiba teman saya memeberitahu kalau Dosen menghubunginya, ternyata pengumpulan UAS diundur ke minggu depan. WHAAAAAATTTTTTT!!!!! There you go, alasan kenapa sampai saat ini saya masih beriman hehehe.

(image by Gon, @dkvui)

Dan saya lulus semua matkul semester ini, kok, tenang saja. Mahabaiklah semua dosen dan nilai-nilai yang mereka berikan.

Kini satu-satunya musuh untuk ditaklukan hanyalah…. HHK Puncak. Let’s do it!

***

Jumat, 4 Januari 2012. Tanggal yang dinantikan selama 9 bulan lebih itu tiba. Seorang anak akan lahir. HHK Puncak yang legendaris itu pun datang menyongsong dengan hujan yang gemuruh di Depok siang itu. Dua tronton melaju menerabas kemacetan Margonda, masuk ke Jalan Tol, dan Puncak terasa makin dekat. Eh, saya tak mau cerita terlalu detail ya, nanti kalau diintip mahasiswa baru tahun 2017 ini jadi spoiler.

Hujan tak juga berhenti menyambut, bahkan sampai Puncak. Di kepala saya sudah tak ada lagi yang dipikirkan selain: mari selesaikan ini sebaik-baiknya. Siapapun yang pernah mengurus HHK Puncak pasti tahu betapa men-zombienya kepala ini. Hari pertama nyaris berlalu sesuai rencana, sampai ada momen drama (tanpa tis) muncul.

Panitia dikumpulkan oleh alumni-alumni dan kemudian dievaluasi-dimarahi-diadudomba di tengah malam. Duh, Gusti! Ini masih ada rundown loh setelah ini.

Ternyata, seusai marah-marahan itu, kami ditahbiskan jadi “anak IKSI” sesungguhnya.

“Selamat Datang di IKSI”

Pret. Sebenernya seremoni itu tidak perlu-perlu amat sih. Tapi, ya namanya juga jurusan tukang drama. Jadi siapatau seremoni kecil ini bisa berkesan dan jadi katalis kami dua hari ke depan. (Ketua IKSI saat itu sampai nangis, lho. hehehe. Ampun, Ndy).

Memasuki hari kedua, sebagian besar lancar, meskipun ada konten yang sedikit kebablasan. Sayangnya, sore hari kedua yang harusnya ada outbond, gagal dilaksanakan karena hujan deras 😦

Lalu malam tiba…. agak suram karena ada… ya, gitu deh… lompat sedikit, akhirnya masuk ke sesi unjuk bakat yang sangat amat seru. Di sini saya merasa bahwa, sebusuk-buruknya rumah ini, kreativitas jurusan ini mungkin nomor satu se-UI. Lalu masuk ke sesi pengukuhan yang lumayan sakral.. dan tuntaslah HHK.

Eits, belum. Minggu pagi, sesi cebur-ceburan menjadi sesi yang superseru. Kampretnya, saya kena diceburin juga.

(saya sedang tidur di ruang kesehatan)

tok.tok

“Boi, dicari alumni tuh, ada yang mao dievalusi”

Dan berhubung di otak saya sudah otomatis respon begitu mendengar kata alumni, segeralah saya bangun, keluar kamar dengan kondisi setengah sadar, dan…. diseret ke kolam. Ternyata ini jebakan dari anak-anak 2012 untuk memaksa saya keluar dari ruang kesehatan. Polos benar, ya.

Usailah, dan kami pulang di siang hari. Sampai di Depok pada sore hari, saya lengsung lelap tidur di selasar Gedung 8 FIB. Seluruh beban sembilan bulan usai sudah. Tapi dibangungkan dan.. pulanglah ke rumah.

Sepanjang senin saya hanya bangun satu jam untuk makan dan buang air. Lalu lanjut tidur, bangun di selasa siang, sama, untuk makan dan buang air. Lalu bangun normal di Rabu pagi. Iya, semelelahkan itu.

***

Itulah yang terjadi 5-4,5 tahun silam. Momen yang jadi pijakan krusial saya menuju tahun-tahun berikutnya. Cinta itu berawal dari benci. Benci terhadap rumah yang ditinggali, memaksa diri untuk berjuang, tak terasa cinta itu muncul. Benarkah cinta? Entah, saya tak pernah tahu. Yang jelas saya jadi banyak berubah, dan mungkin rumah ini jadi banyak berubah juga?

Bagian yang tak saya sadari adalah, saya meninggalkan comfort zone saya saat menjalankan HHK. Saya masuk ke zona yang asing sama sekali. Lalu, setelah perjalanan itu usai, zona asing ini malah menjelma jadi comfort zone baru saya: IKSI.

Apakah manusia selalu begitu?

Pergi, menuju perjalanan asing yang menjadi rumah baru. Ataukah semua yang pernah ditinggali tetaplah rumah?

Saya tak tahu. Tak akan pernah tahu. Yang saya tahu, cerita Menertawakan Hidup Menertawakan IKSI usai di postingan ini. Masih banyak yang ingin saya ceritakan, tentang cerita-cerita Golden Age of IKSI, FIB itu IKSI, atau Tiga Kursi dan Satu Meja Makan (metafor).

Masihkan bersedia membaca apabila dilanjutkan? Atau kita sudahi di sini saja?

Jawabannya di tangan anda.

TAMAT

Menertawakan Hidup, Menertawakan IKSI (Bagian Kedua)

Hari-hari Kekerabatan adalah omong kosong. Itu yang saya percayai selama hampir dua tahun kuliah. Segala kegiatan orientasi, inisiasi adalah omong kosong, kalau ini prinsip personal saya. Alasannya? Manusia bisa sintas dengan perjuangannya sendiri, tak perlu seremoni “penyambutan” atau “persiapan” sejenis itu. That’s my personal belief.

Maka tibalah saya pada pergumulan batin: personal atau komunal. Personal dalam artian saya harus mengikuti prinsip yang percayai. Komunal dalam artian mengikuti kepentingan situasi orang banyak, dengan konsekuensi harus mengabaikan prinsip personal.

Lalu saya menonton Catatan Si Boy di Youtube. Oom Onky Alexander yang rupawan itu menjadi Boy, yang ironisnya juga ketua pelaksana orientasi mahasiswa baru. Oh, nasip. Ya sudah, siapa tahu saya bisa jadi Boi versi UI, dan ada Meriam Belina menyelip di antara mahasiswa baru hihihi. Just kidding. Dia Boy, saya Boi, saya akan bikin sejarah saya sendiri; dan harus lebih keren meskipun tanpa BMW.

(pilih Boi atau Boy?Ngga usah dijawab)

Kepanitiaan terbentuk, diisi manusia-manusia super di angkatan saya di posisi vital. We’re ready to go, except… Masih ada satu isu besar yang terus menerus jadi polemik sedari saya masuk. Namanya adalah…. HHK Puncak.

Ibarat sebuah proses, HHK di IKSI didesain untuk memiliki alur begini: penerimaan mahasiswa baru – kumpul/kenalan senior dan mahasiwa baru – HHK dalam (talkshow dengan alumni Sastra Indonesia) – HHK kunjungan (semacam karya wisata ke tempat-tempat penunjang perkuliahab) – HHK Puncak (titik akhir penyambutan maba dengan beberapa mata acara).

Saya tak ikut HHK Puncak ketika mahasiswa baru. Sengaja. Sudah tahu kalau datang cuma akan dibentak-bentak saja. Buat apa, mereka cuma senior yang lahir lebih dahulu dari saya, seenaknya saja punya hak untuk otoriter. Meskipun beberapa kerap membujuk kalau momen itu penting supaya kelak senior kenal kita dan bisa membantu. Saya tak perlu itu, I’m gonna survive by my ownself.

Sejujurnya polemik HHK Puncak di IKSI terlalu panjang untuk diceritakan di sini. Tapi, baiklah, sedikit saja. Prosesi Puncak ini biasanya bertempat di luar kampus (sejauh yang saya tahu selalu di daerah puncak), diadakan selama tiga hari, dengan gambaran acara sejenis Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) tapi tentu dengan warna “kekeluargaan” dan “kreativitas” ala sastra Indonesia. Adakah perpeloncoan? Relatif. Bagi yang terbiasa dengan kegiatan semacam ini ketika SMA, ya ini terhitung ringan. Bagi yang “anak mami” mungkin tiga hari ini akan terasa amat panjang dan melelahkan.

Rumitnya, HHK Puncak terakhir diadakan di luar kampus di tahun 2008. Periode setelahnya (2009, 2010, 2011) diadakan di kampus karena adanya anjuran dari Fakultas. Bagi beberapa senior/alumni, nilai “kesakralan” HHK Puncak tidak teresonansi apabila diadakan di dalam kampus; sedikit banyak tercipta gap-gap kecil akibat ini. Tapi biarlah itu jadi pendapat di masing-masing kepala.

Kini semua kembali ke tim panitia kami, wujud HHK seperti apa yang akan kami tampilkan. Dimulai dari pemilihan tema, yakni SEMARAK, pemendekan dari Solid, Energik, Mandiri, Responsif, Aktif dalam IKSI. Lima spirit itu diambil dari hasil diskusi terkait nilai-nilai apa yang dirasa perlu ditanamkan ke mahasiswa baru. Selain itu, Semarak juga bisa berdiri sendiri, tentu dengan harapan akan kemeriahan yang dihadirkan adik-adik baru kami ini.

Singkat cerita, pada akhir Juni 2012, panitia HHK mengadakan rapat PLENO, mengundang segenap warga IKSI untuk mendiskusikan proses tahun ini. Hmm, pleno seringkali jadi momok bagi panitia karena entah mengapa tercipta jarak antara panitia selaku presentator dengan peserta rapat (senior, alumni, dll). Seringkali dihiasi adu pendapat, adu argumen, inferioritas panitia vs superioritas peserta rapat.

Kesal. Emosi. Muak. Najis. Itu yang berkecamuk di kepala saya seusai rapat. Tak ada jalan keluar dari rapat pleno pertama. Yang ada hanya diskriminasi dari beberapa alumni kepada panitia. Beberapa merasa kami selaku panitia tak layak mengadakan HHK Puncak karena dianggap bukan bagian dari kesejarahan itu. Rasanya seperti bocah yang ingin gabung Yakuza, tapi tak diizinkan hehehe. Atau macam Minke yang begitu penuh harapan tapi dipadamkan feodalitas tradisi.

Barangkali, rapat itu adalah salah satu penghinaan terbesar yang pernah saya terima. Meskipun saya memang hina, sih. Padahal saya ingin kepanitiaan ini dan konsep-konsepnya diterima dengan tangan terbuka. Padahal ada kata “Kekeluargaan” dalam IKSI. Nyatanya saya–secara personal–diperlakukan seperti orang asing. Apakah memang kekeluargaan-kekerabatan itu hanya omong kosong? Kekesalan itu seperti melegitimasi semua gambaran saya akan IKSI dua tahun silam: rumah busuk yang lebih baik rubuh.

***

(banner penyambutan hhk 2012)

Lagi-lagi, untuk pertama kalinya di hidup saya, liburan tengah tahun harus dikorbankan. Hati ini masih remuk redam. Satu-satunya penguat saya adalah wajah-wajah segar itu, para mahasiwa baru itu. Kalau saya tak bisa berjuang untuk orang-orang tua yang menolak saya, ya, saya berjuang untuk anak-anak muda ini saja. Toh, dalam satu keluarga kita boleh pilih lebih akrab dengan kakak atau adik, bukan?

Bulan Juli-Agustus 2012 benar-benar padat. Hampir tiap hari ada rapat panitia dalam menyusun iniitu. Saya harus menyelinginya dengan latihan Sasina untuk tampil di sanasini. Secercah titik terang muncul pada pertengahan Agustus, manakala kami memeroleh “perizinan” dari Program Studi Indonesia (perwakilan dosen) untuk mengadakan HHK Puncak di luar kampus, asalkan diadakan bulan Januari seusai semester ganjil.

Yang berarti saya harus berhadapan dengan orang-orang bebal di pleno itu lagi. Huffft.

Proses awal HHK berjalan dengan lancar. Templatenya tak jauh beda dengan yang saya terima ketika mahasiswa baru. Panitia memposisikan diri sebagai “tokoh jahat” yang tak segan ngomelin mahasiswa baru.

Setelah lima tahun berlalu, saya tak tahu apakah yang kami lakukan itu tepat. Kami mengulangi nasib buruk yang kami terima kepada angkatan 2012. Bukankah harusnya kami memperbaiki? Tapi bukankah semua itu sudah disepakati oleh tim panitia, menjalankan SOP apapun konsekuensinya adalah mutlak hukumnya, kan? Konflik moral ini seperti bagian klimaks film A Few Good Man kalau diingat-ingat hahaha.

Muncullah resistensi dari anak-anak baru ini. Beberapa memilih untuk tak datang dan mengikuti peraturan HHK. Mulai muncul tekanan dari beberapa alumni supaya kami mengubah sikap kepada anak baru; yang artinya mengingkari SOP. Duh, Gusti! Ingin meledak rasanya ini kepala. Susah betul ya menyenangkan semua pihak.

(foto seusai hhk kunjungan ke perpustakaan nasional)

Berlanjutlah proses HHK menuju Petang Kreatif (PK). Seperti yang saya tulis sebelumnya, saya memang kehilangan magical moment dari PK karena beberapa sebab. Tapi, saya tak mau ini terulang pada anak-anak 2012. Momen ini harus berkesan buat mereka.

Sampai detik itu, semua yang saya kerjakan hanya untuk sintas day by day. Saya abaikan akan seperti apa ujung proses HHK ini akan berakhir. Tak lagi ada rapat, tak lagi ada audiensi. Nikmati saja yang, tak ada HHK Puncak pun ya biarlah.

***

Beruntung. Saya teramat beruntung. Saya punya teman-teman angkatan yang hebat dan begitu suportif. Meskipun, sensitivitas isu HHK membuat sedikit perpecahan. Ada yang setuju. Ada yang bimbang. Ada yang tidak. Wajar saja, kok. Paling tidak suport itu terwujud dalam beberapa cara, materi, dan bantuan tenaga.

Di titik ini, perlahan saya sadar tidak lagi sedang berjuang sendiri. Hmm jadi teringat orasi kecil saya di depan angkatan 2011 yang menjadi panitia konsumsi dan mentor.

“Gue bukan Superman. Makanya gue butuh bantuan kalian untuk ngejalanin proses ini bareng-bareng, dengan sekuat tenaga kita semua. Inget, gue bukan superhero.”

Sedikit lupa apakah itu saya ucapkan sebagai retorika belaka atau ungkapan dari hati. Tak penting juga, asalkan menggugah buat si pendengar, mau artifisial mau orisinil tidak ada beda. Ah, mungkin saya cocok jadi motivator.

Pelan-pelan tanpa saya sadari, mereka, kawan-kawan panitia membuat progres sedikit demi sedikit namun menjad berarti. Sisanya ada di pundak saya; akankah menyerah dengan hiruk pikuk HHK ini, atau menuntaskan semuanya. Dengan segala kesulitan di sisa dua bulan ke depan.

[bersambung]

————————————————–

Episode Selanjutnya: Hari Penghakiman Terakhir Telah Tiba, Apakah Rumah Busuk itu Berhasil Dipulihkan?

Menertawakan Hidup, Menertawakan IKSI (Bagian 1)

Beberapa waktu lalu, ketika saya turun dari kereta di Stasiun Sudirman, saya mendapati momen kontemplatif yang tak sengaja melintas di kepala. Sambil melengos ke kiri-ke kanan menatap gedung-gedung paling kokoh di Jakarta, saya bergumam kecil.

(gedung-gedung sudirman via housing-estate.com)

“Harusnya gue di sini kan nih? Harusnya gitu kan?”

Ya, semestinya begitu. Terdampar di rutinitas kantoran dengan gaji minimal dua kali UMP Jakarta, sambil di tiap weekendnya makan di restoran fancy. Setidaknya, sampai lima tahun lalu, proyeksi akan situasi itu masih relevan. Apabila lima tahun kemudian saya malah terasing dalam ketidakmapanan–sesuai stereotip yang dilekatkan pada pria berumur 1/4 abad–maka saya tak mau diidentikkan dengan gelora generasi milenial. Tidak, cerita saya sedikit berbeda.

Film Man from Nowhere barangkali adalah film yang relevan menceritakan kondisi saya saat ini dan konsekuensi dari pilihan yang diambil pada masa lampau. Pilihan itu datang di tahun 2012, seusai trimester pertama, manakala saya diminta untuk menjadi ketua pelaksana kegiatan orientasi mahasiswa baru di jurusan saya Sastra Indonesia UI. Selanjutnya akan saya tulis sebagai IKSI (Ikatan Keluarga Sastra Indonesia) dan HHK (Hari-hari Kekerabatan) untuk kegiatan orientasi mahasiswa baru.

***

(via twitter @iksiui)

IKSI bukan nama yang fancy untuk dijual ke alam bebas. Namun, nama yang begitu biasa itu punya ribuan kompleksitas dari ribuan kepala manusia yang pernah menjadi bagiannya, salah satunya ya saya.

Baiklah, mari saya ceritakan masa-masa awal saya bersama IKSI ini, atau bahkan mungkin jauh sebelumnya, sebelum saya ada di sana.

Dimulai saat kelas tiga SMA dan seperti banyak pelajar lainnya, saya harus tentukan jenjang apa yang selanjutnya didaki. Musik adalah pilihan pribadi saya; namun ditolak mentah-mentah oleh keluarga. Lalu saya dengan berat hati mendaftar SIMAK UI (Ujian Mandiri yang diadakan UI). Kenapa berat hati? Entahlah, yang saya ingat waktu itu saya dipaksa untuk daftar oleh orang tua, padahal buat saya pilihannya cuma: musik atau tidak sama sekali.

Dari keterpaksaan itu saya harus menyortir jurusan-jurusan yang sekiranya manusiawi buat ditempuh selama empat tahun. Pilihan pertama adalah Antropologi karena saya sering browsing di wikipedia tentang hal-hal berbau antropologi. Pilihan kedua adalah Sastra Inggris karena nilai tertinggi di raport saya dari kelas satu ya bahasa Inggris. Sejujurnya saya sudah cukup dengan dua pilihan itu saja, tapi karena terlanjur transfer 350 ribu untuk lima jurusan (tiga reguler, dua paralel), mau tak mau harus ada pilihan tambahan.

Pilihan ketiga adalah Sastra Indonesia; mengapa? Bisa dibaca di sini. Tulisan itu saya tulis ketika semester dua–enam tahun silam–lengkap dengan libido yang meledak-ledak, tapi setidaknya saya menceritakan awal mula kedekatan saya dengan sastra Indonesia. Pilihan keempat dan kelima tak perlu lah diceritakan, karena tak relevan juga hehe.

Alhasil tibalah hari pengumuman, kalau tidak salah Sabtu tanggal 8 Mei 2010. Saya dengan setengah hati membuka koran Kompas yang waktu itu memuat nomor-nomor peserta yang lulus tes dengan jurusannya. Kolom Antropologi? Tak tercantum. Kolom Sastra Inggris? Tak tercantum. Selesai sudah, semua seperti yang saya predikaikan, takdir saya adalah untuk kuliah musik.

Saya memberitahu ibu saya, dan dia minta saya cek di web pendaftaran, sekaligus bingung kenapa saya tidak cek tiga jurusan lainnya. Ya, karena tiga jurusan lainnya sudah tidak saya pedulikan, toh cuma diisi karena terlanjur bayar untuk pilih lima jurusan. Dan saya login ke laman web penerimaan.ui.ac.id, muncullah tulisan terkutuk berwarna hijau itu.

“Selamat Anda Berhasil Diterima di Universitas Indonesia dengan Jurusan Sastra Indonesia”

Saya tertawa. Benar-benar tertawa lepas. Bukan tawa kebahagiaan, tapi tawa getir. Mungkin tulisan selamat di atas itu adalah black comedy paling absurd yang dihadiahkan Sang Maha kepada saya. Saya tak tahu harus bersyukur atau meringis.

Jadi begini, okelah selama kelas 1 (yang ngulang karena tidak naik kelas) + kelas 2 saya biasa-biasa aja sama pelajaran Bahasa Indonesia. Suka sekali dengan kegiatan sastranya, tapi cukup kesulitan mengikuti materi tata bahasa. Tapi, saat kelas tiga, nilai Bahasa Indonesia di raport saya tak sampai 60, kalau tidak salah cuma 54! Mungkin anda yang baca tulisan ini tak pernah sekalipun mengalami nilai merah untuk mata pelajaran BI, bukan?

Nilai 54 itu saya peroleh akibat konflik personal dengan guru yang bersangkutan. Intinya saya cuma masuk kelas ketika pelajaran sastra saja, di luar itu saya tak pernah masuk kelas. Ini sungguhan, saat pelajaran puisi saya masuk kelas dan dapat nilai 86. Saat kelas korespondensi, pola kalimat dan semacamnya saya tak pernah masuk. Paling ketika ulangan, itu pun dikerjakan ngasal. Jadi dapat nilai 54 saja sudah banyak bonusnya. Sebagai catatan, satu-satunya nilai merah saya di raport pas kelas tiga ya cuma Bahasa Indonesia itu saja.

Dan lihat, saya diterima masuk jurusan Sastra Indonesia. Just how bad the karma a man can get? Jadi itulah asalmuasal tawa getir saya.

Dengan awal seperti itu, masa depan macam apa yang harus saya harapkan? Saya tak punya pilihan dan harus menjalaninya.

***

Universitas Indonesia, medio Agustus 2010. Saya akhirnya kumpul dengan teman seangkatan di IKSI, berhadap-hadapan dengan senior-senior yang ngurusin kami selaku mahasiswa baru. Lalu seperti yang saya bayangkan, tak menarik. Tempat seperti ini–IKSI–harus saya singgahi selama empat tahun? Oh, no.

(kegiatan hhk menyanyikan hymne iksi, via fb Harli Harun)

Kegiatan mahasiswa baru yang bernama HHK itu teramat memuakkan. Jauh lebih seru OKK UI (orientasi tingkat universitas) dan PSA-MABIM FIB UI (orientasi tingkat fakultas). Muak diomeli sepanjang waktu, buku tugas yang disobek karena tak sesuai ketentuan, disumpahi akan bermasalah saat kuliah karena tak menjalani HHK dengan baik, sampai beragam kegiatan tak penting lainnya. Kampret! Jurusan macam apa ini?! Mending saya kuliah musik ajalah.

Satu-satunya penawar dahaga ya karena IKSI punya grup musik bernama Sasina yang sepertinya sih menarik diikuti. Sisanya? Mbelgedesh. Sekelar HHK, saya kira rutinitas sebagai mahasiswa akan bisa dijalanin utuh. Tapi ternyata.. masih ada satu lagi yang bernama Petang Kreatif.

Petang Kreatif menampilkan mahasiswa baru dari 15 jurusan di Fakultas Ilmu Budaya untuk berkompetisi dalam pementasan teater. Antara tertarik dan tidak sih sebenarnya.. Sialnya saya kena cacar air selama tiga minggu.. Jadi sama sekali tak bisa ikut latihan awal, pun kuliah berantakan karena harus susulan Ujian Tengah Semester.

Secara akademik, absen tiga minggu kuliah berakibat fatal.. dan efeknya berimbas pada saya yang jadi lulus lima tahun. Dengan kondisi itu, petang kreatif seolah jadi angan belaka. Mustahil membagi waktu lagi di luar mengejar ketertinggalan akademis saya.

Intrik-intrik kecil pun terjadi antara senior yang nyaris memaksa pada mahasiswa baru, dengan beberapa mahasiswa baru yang menolak ikut. Saya malas menceritakan detailnya, intinya memuakkan.

Pada akhirnya saya tetap ikut Petang Kreatif sebagai tim musik setelah dibujuk teman. Hasilnya juara dua, dan itu berkat perjuangan kolektif seluruh warga IKSI. Lantas setelah ini apa? Tidak, IKSI telah usai buat saya. Kuliah dan karir saya di masa depan lebih penting. Titik

(after party petang kreatif, via fb Lucky Christianto)

***

Tenang, saya tak benar-benar meninggalkan jurusan saya. Ketika ada lomba olahraga yang butuh perwakilan jurusan saya tetap ikut, pun di lomba-lomba seni. Tapi saya ikut sebagai diri saya, bukan karena rasa patriotisme jurusan atau apalah. Sampai tiba waktunya angkatan saya harus memimpin IKSI dan menyambut mahasiswa baru di tahun 2012.

Saya ditawari jadi kepala bidang seni. Awalnya ingin menolak, tapi karena rasa kesetiakawanan saya terhadapan angkatan (2010) lebih tinggi dibandingkan untuk jurusan, maka saya terima tawaran itu. Semata menghargai teman-teman seangkatan saya saja kok.

Pun aslinya sudah ada yang ditunjuk jadi ketua HHK, jadi according to system and structure we design, ini mah akan gampang-gampang aja. Saya sudah kepikiran untuk magang lho, selepas tahun 2012 ini.

Tapi, peruntungan saya berubah manakala si calon ketua HHK tak bisa lanjut karena ia juga mengetuai Sasina. Dan nama saya mencuat di bursa bakal calon ketua HHK. Kenapa bisa saya?

Jadi begini, mari saya ceritakan tentang saya di awal tahun 2012 ini. Waktu itu saya masih seorang wise man, sedikit bicara, tapi ketika berbicara akan keluar kalimat-kalimat brilian dan edukasional. Hahahaha. Itu berlebihan, sih. Intinya saya obyektif, ada di tengah-tengah–seperti zodiak saya–dan dapat dipercaya. Karena waktu itu masih ada konflik golongan “merah” vs “hijau”, jadi saya sebagai golongan tengah nan apatis, punya bargaining position yang ideal untuk berhadapan dengan semua pihak.

Saya pun terpilih, dan sudah membayangkan neraka yang harus dijalani 8-10 bulan ke depan. Pun saya sudah menghadapi neraka ketika jadi ketua panitia Liga Futsal Fons Vitae (SMA saya) selama dua tahun berturut-turut. Tak ada lagi yang dapat menghancurkan jiwa ini.

Tema yang saya dan teman-teman panitia usung untuk HHK tahun 2012 ini: Semarak. HHK Semarak. Dan ini titik balik dalam hidup saya.

[bersambung]

—————————————————-

Episode Selanjutnya: Semarak dan Hari-hari (Hancurnya) Kekerabatan

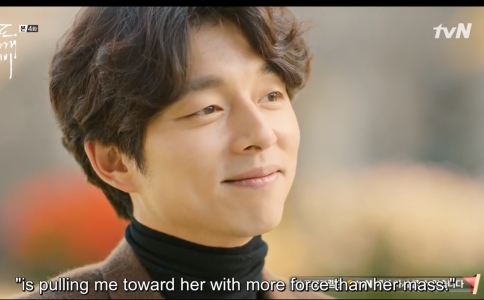

Menyoal Tragedi Kehidupan lewat Goblin (Sebuah Review)

Goblin Drama

Hampir dua bulan Goblin berlalu. Saya belum tergerak untuk menonton drama Korea lain. Buat saya, Goblin menyisakan ruang kosong yang tak akan bisa diisi oleh drama lain dalam waktu dekat. Bukan berarti saya hendak mendewakan Goblin sebagai drama yang mahasempurna. Lebih dari itu, menonton Goblin bukan sekadar pencarian atas kesempurnaan sinematografi, penulisan naskah, keaktoran, musik-musikan.

Mengapa Goblin?

Drama berlatar sejarah bukanlah genre sinema yang bisa dinikmati banyak orang. Keterasingan atas sejarah kebudayaan tertentu dapat membuat penonton enggan menyaksikan lebih lanjut. Beberapa penonton berhasil bertahan karena faktor keelokan fisik pemeran, misalnya. Beberapa lainnya karena menyukai kesejarahan itu. Dan beberapa lainnya karena coba-coba beberapa episode pertama dan melewati fase filtrasi tersebut.

Goblin memainkan elemen kesejarahannya sebagai suatu yang sifatnya universal dan tidak menjemukan. Warna tragedi langsung ditawarkan dari episode pertama. Selanjutnya, pada tiap flashback, arah ceritanya hanya dipakai untuk memperjelas konteks tragedi dan semakin menguatkannya.

Kim Shin (soompi.com)

Polarisasi tragedi dibubuhkan dalam relasi empat karakter yang saling memikul kekelaman.

Kim Shin aka Goblin yang menjalani hidup nyaris seribu tahun akibat kejahilan Dewa.

Eun Tak aka Goblin’s Bride yang lahir akibat ketidaksengajaan Goblin saat menyelamatkan ibunya.

Kim Shun aka Sunny, adik Kim Shin yang kemudian berinkarnasi.

Wang Yeo aka Grim Reaper, raja dari Goryeo yang mati bunuh diri akibat ketidakmampuannya melupakan Kim Shun, istrinya; dan menjalani hukuman sebagai Malaikat Maut.

Goblin dan Eun Tak (soompi.com)

Sunny dan Malaikat Maut (soompi.com)

Saya asumsikan anda telah menonton drama ini, jadi saya tak perlu mengulas apa-apa yang terjadi secara detail.

Perkara Cinta: Mengingat dan Melupakan

Relasi romantik antara empat tokoh ini ditampilkan secara terbuka. Termasuk alasan-alasan mereka saling mencintai, ataupun melupakan.

Kisah cinta antara Goblin dan Eun Tak dihiasi dengan warna-warna cerah, jenaka, dan dramatis. Perjalanan mereka pada musim gugur di Quebec, pertemuan kembali di gunung salju, sampai perpisahan sementara mereka di ruang kematian.

Seperti halnya ditampilkan di episode ke-16, pada akhirnya Eun Tak kembali bertemu dengan Goblin di kehidupan nomor duanya. Sekaligus membungkus akhir cerita dengan kebahagiaan semu yang disangka happy ending oleh banyak penonton. Karena perlu diingat, Eun Tak maksimal bereinkarnasi sebanyak empat kali; sementara Goblin nampaknya akan terus hidup abadi sampai akhir zaman. Jadi episode 16 hanya penundaan sementara dari duka abadi yang akan dijalani Goblin sepeninggal reinkarnasi keempat Eun Tak.

Goblin dan Eun Tak menikah (tvn)

Saya lebih tertarik pada kisah cinta Wang Yeo (Grim Reaper) dengan Sunny (Kim Shun). Keduanya dipertemukan dalam tragedi di kehidupan pertama dan kedua. Wang Yeo membunuh Kim Shun dan dirinya sendiri di kehidupan pertama. Di kehidupan kedua mereka kembali bertemu, tapi secara tragis Grim Reaper membiarkan cinta mereka untuk terpisah lewat sebuah kecupan perpisahan (dan berpura-pura melupakan).

Ada pesan sublim yang menarik dari tragedi Wang Yeo. Disebutkan bahwa hukuman bagi orang yang membunuh diri adalah ingatannya dihapuskan sehingga tak mampu mengingat nama sendiri. Dengan mengacu konteks tingginya bunuh diri di Korea Selatan dan beberapa negara Asia Timur, penyelipan narasi ini menjadi sebuah amanat bagi para penonton.

Kembali ke relasi Wang Yeo dan Kim Shun; keduanya punya kedalaman tragedi yang berbeda dengan Goblin-EunTak. Goblin dan Eun Tak hidup dengan melampaui takdir yang diberikan Dewa. Goblin tak sengaja membuat Eun Tak lahir; Eun Tak mati dengan kehendaknya sendiri. Begitupun kisah cinta yang mereka jalani, boleh dibilang semuanya adalah bagian dari freewill.

Malaikat Maut dan Sunny memutuskan berpisah (tvn)

Wang Yeo dan Kim Shun diikat dalam takdir yang rigid alias deterministik. Wang Yeo semestinya tak membunuh Kim Shun, tapi ia terlanjur dihasut oleh Park Jong-Hun. Jadilah ia membunuh Kim Shun. Lalu semenjak saat itu pikirannya kacau dan kesehatannya memburuk lalu membunuh dirinya sendiri dengan racun. Konsekuensi dari bunuh diri, ia dijadikan Malaikat Maut dan harus menjalani tugas menjemput manusia yang mati. Kim Shun lahir sebagai adik Kim Shin yang pada akhirnya dikhianati oleh Wang Yeo, dan harus ikut mati karenanya. Di kehidupan kedua, ia kembali direkatkan pada Kim Shin lewat Eun Tak, untuk kemudian bertemu lagi dengan Wang Yeo dalam sosok Malaikat Maut. Setelah itu? Seringkali ia dihapus ingatannya oleh Malaikat Maut, hingga akhirnya semua ingatannya pulih, namun tetap tak bisa bersama.

Relasi kedua tokoh ini tanpa kehendak bebas. Dan terjadilah oposisi biner atau situasi yang berlawanan ketika dibandingkan dengan relasi Goblin dan Eun Tak.

Penuh Trivia Kecil yang Berkesan

Adakah yang ingat seusai Goblin “mati” di episode ke-13? Pada awal episode 14 ia terjebak dalam sebuah tempat yang begitu sunyi, atau marilah sebut tempat itu Limbo. Nama yang sama yang digunakan pada film Inception ketika Leonardo DiCaprio terjebak selama berpuluh tahun di alam mimpi. Atau konsep yang sama yang terjadi pada Squall Leonhart di Final Fantasy 8, seusai mengalahkan musuh terakhir; ia terjebak di sebuah daratan kosong tanpa ujung.

Limbo dengan lanskap tundra untuk Kim Shin (tvn)

Limbo yang ditinggali Goblin adalah sebuah kesunyian dalam kerinduannya pada Eun Tak. Sungguh, puitis sekali yang dinarasikan Gong Yoo saat Goblin terjebak di limbo. Dengan menarik paralelitas dengan limbo-limbo pada serial lain, saya mendapatkan titik cerah atas fungsi limbo. Limbo adalah ruang kontemplasi, penyesalan, pelarian dari realitas yang dijalani.

Lalu terkait narasi, scriptwriting. Kim Eun-Sook berhasil membuat sebuah gaya bercerita yang unik dan saya rasa tak pernah saya temukan dalam drama lainnya. Ia menggabungkan narasi yang puitik-filosofis dengan narasi yang membumi-keseharian bahasanya. Coba bandingkan ketika Goblin berbincang dengan Eun Tak atau tokoh lain, sebagian besar dialog terjalin dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, ketika ia tengah berkontemplasi, narasi yang keluar dari kepalanya akan sangat puitis.

Perhatikan ketika Eun-Tak tengah meyebrang jalan di Quebec dan zebra cross berubah warna. Cermati narasi yang diucapkan Goblin di dalam kepalanya, sungguh indah bukan. Atau ketika ia tengah memproyeksikan Eun-Tak di usia 29 tahun dan tengah makan siang sendiri menunggu kehadiran seorang pria. Lagi-lagi Goblin membuat narasi yang puitis di kepalanya. Begitupun yang terjadi saat Goblin terjebak di Limbo.

Kemudahan dalam menggabungkan narasi puitis dengan narasi profan ini terbantu juga dengan genre Goblin yang memadukan fantasi-sejarah-romantik sehingga campur baur nuansa dialog mudah dilakukan.

Trivia pada episode 15 cukup mengharukan. Ketika dua pasutri yang terpisah 73 tahun akibat perang Korea bertemu lagi di ruang kematian. Meskipun hanya beberapa menit, tapi bagian ini cukup mengharukan buat saya. Lagi-lagi karena kecerdaaan Eun-Sook dalam menciptakan dialog antara dua tokoh.

Terpisah karena perang

Terakhir, mari membicarakan masalah tema. Sulit bagi saya melihat tema atau gagasan besar apa yang hendak disampaikan Goblin. Ia tak ubahnya drama Yunani yang menawarkan tragedi sedari awal. Saya yakin gagasan besarnya tak sesederhana “cinta dapat dipisahkan, tapi kelak akan bersatu jua”. Tidak mungkin sesimpel itu.

Apakah gagasannya tentang “kematian dan kehidupan adalah sebuah kemutlakan” ? Rasanya terlalu apriori. Bagaimana jika: memilih nilai yang dirasa tepat?

Maksud saya, Goblin bukan sebuah drama linear yang menampilkan satu jenis moralitas saja. Ada banyak sudut pandang tokoh yang saling bertabrakan dan membuat kita bebas memilih. Ada Deok Hwa aka Dewa, yang menciptakan takdir sebagai sebuah pertanyaan untuk dijawab manusia. Ada Dewi Kelahiran (Red Lady) yang menyayangi ciptaannya tapi tak bisa bersikap obyektif secara konsisten.

Dua makhluk mahakuasa

Ada Park Jong-Hun yang destruktif tapi mewakili naluri egoistik manusia yang rasional. Ada abdi setia Goblin yang ratusan tahun mengabdi turun temurun, seolah menunjukkan bahwa pengabdian bukan perbudakan tapi tanda kesetiaan. Juga tentunya nilai yang dibawa empat karakter utama kita. Semuanya mewakili idealisme yang berbeda-beda, dan itulah yang membuat Goblin begitu istimewa.

Menjelmamu; Cinta yang Ilahiah

Seperti halnya menerima kehancuran, penciptaan selalu diawali dengan keporakporandaan di dalam semesta sang pemilik. Riak telaga yang teduh dan halus dapat menghanyutkan batin manusia yang terlampau takut pada suara air. Namun, bagi raga yang dikubur dalam keabadian gurun, setetes air mata pun adalah sesejuk-sesejuknya surga.

Membuyar setelah dimangsa cahaya adalah takdir mahakeji yang tidak bisa dihindari. Cahaya tak melahirkan apa-apa selain kepiluan bagi gelap yang selama ini mengintai dalam sunyi. Sewaktu cahaya berpijar dalam sosok matahari, ia memilih api sebagai wujud yang ekstase. Sembah untuk matahari, sembah untuk cahaya. Tapi masih pula gelap mengintai dari ketidakpercayaan batinnya. Ia tidak menyerah dalam moralitas semesta yang hampir semuanya meruntuh karena tak sanggup menahan tawa-tawa liar dari lidah api. Ia setia pada kehampaannya.